第1章 作業現場という高リスク環境:暑さが安全上の致命的な欠陥となるとき

本文の目的は、産業現場における高温多湿という環境要因を、単なる不快感の問題から、業務遂行能力と安全性を直接的に脅かす重大なハザードとして再定義することにある。モーターの修理・メンテナンスという作業は、高電圧、回転機械、重量部品といった目に見えるリスクに満ちている。しかし、これらの明確な危険性を管理する能力そのものを蝕むのが、高温多湿という「見えざる脅威」である。この環境的ストレス要因を無視することは、結果として、電気的・機械的なハザード管理の失敗に直結する。

多くの作業現場では、暑い労働環境に対する危険な「慣れ」や常態化が見受けられる。作業員も管理者も、夏の暑さを「仕方のないもの」として受け入れ、そのリスクを体系的に過小評価する傾向がある。この常態化こそが、必要な安全対策の導入を妨げる最大の障壁となっている。

本文が提示する核心的論点は、暑熱ストレスは人事労務の末端な問題ではなく、作業員の認知機能を低下させ、安全上の危険を増大させ、生産性を著しく損なう中心的なオペレーショナルリスクであるという点にある。したがって、作業環境の温熱管理に積極的に取り組むことは、高性能なメンテナンス組織や製造業にとって、単なる福利厚生を超えた戦略的必須事項なのである。

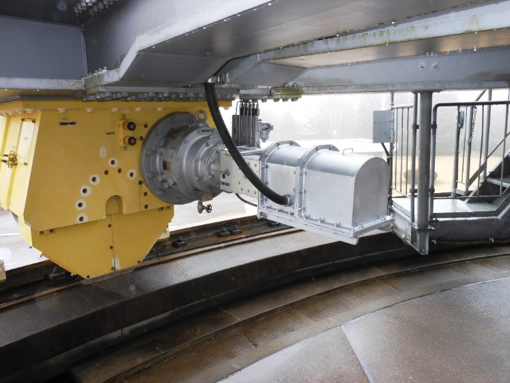

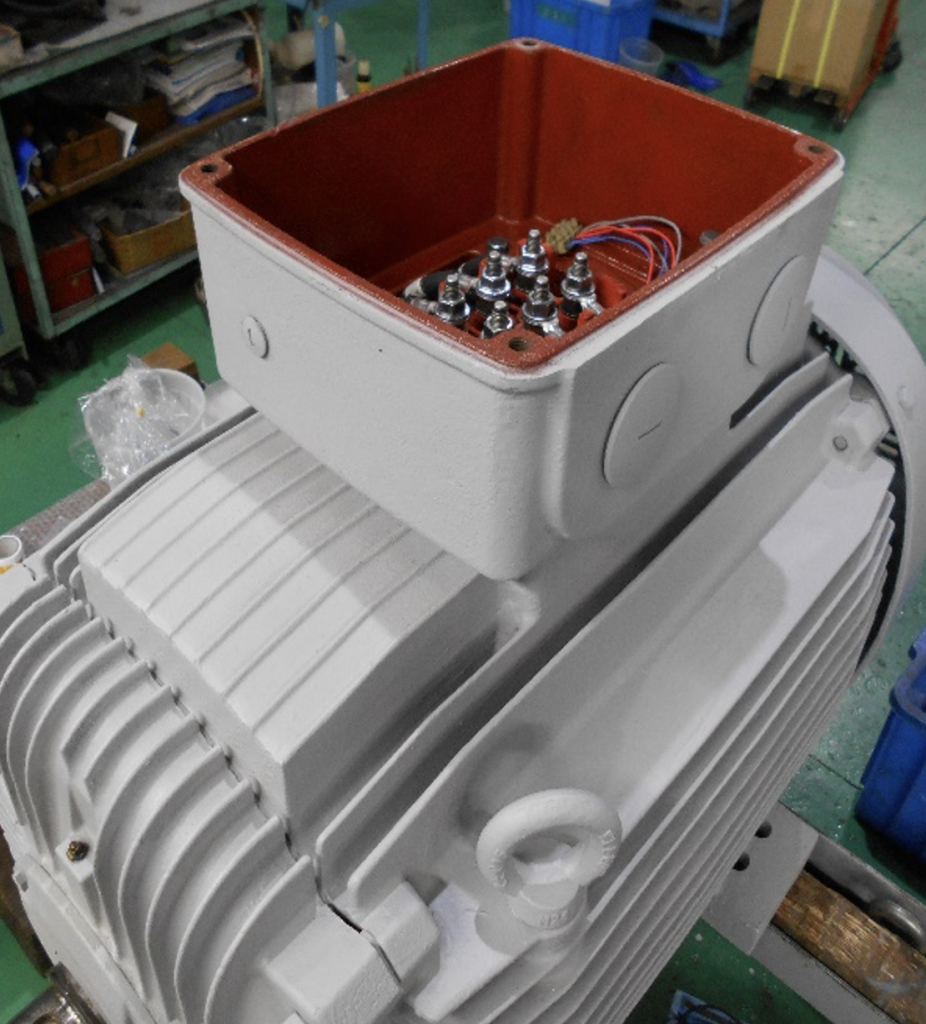

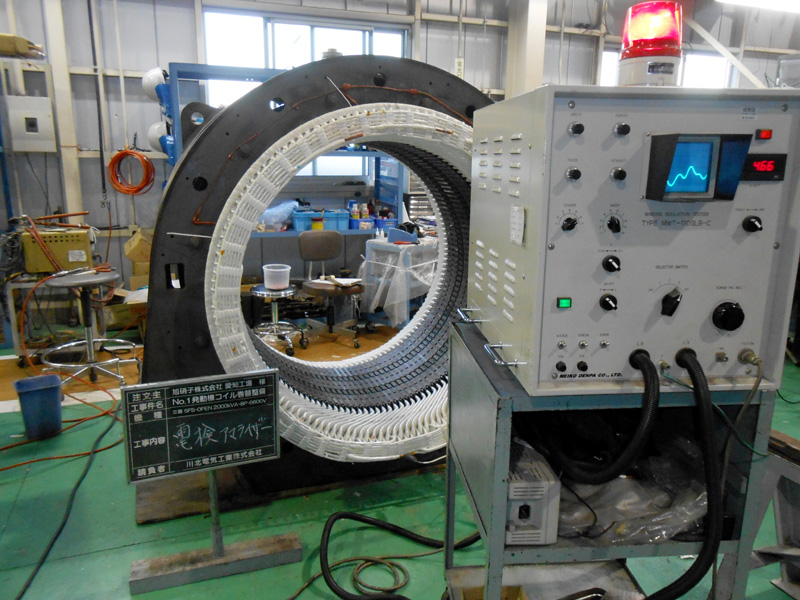

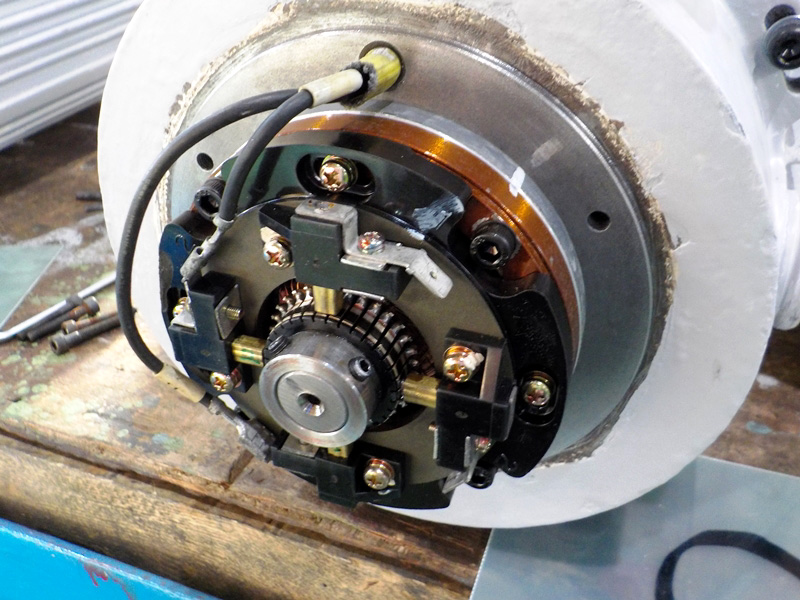

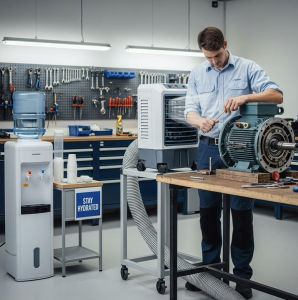

キャプション: 高温多湿環境は、作業員の体力だけでなく、精密な作業に不可欠な集中力と判断力をも奪い去る。

第2章 身体の敗北:認知機能低下の生理学的メカニズム

高温多湿環境がなぜ、そしてどのようにして人間の脳と身体のパフォーマンスを低下させるのか。その科学的根拠を理解することは、効果的な対策を講じるための第一歩である。人体は、深部体温を一定に保つことを最優先の生存メカニズムとしており、この恒常性維持のプロセスが、認知機能という高度な脳活動と深刻なリソースの競合を引き起こす。

体温調節と脳機能の根本的対立

高温環境下で、身体は深部体温の上昇を防ぐために、皮膚への血流を増やして熱を外部に放出しようと試みる 3。同時に、発汗によって気化熱を利用し、体表面を冷却する。しかし、この生命維持に不可欠な反応には大きな代償が伴う。皮膚への血液の再分配は、必然的に他の重要臓器、特に脳への血流量を減少させる 4。この脳への血流低下(脳灌流圧の低下)は、めまい、錯乱、そして認知能力の低下の直接的な原因となる。精密な判断と集中力が求められるモーター修理作業において、この状態は致命的なエラーの温床となる。

脱水と電解質失調の連鎖反応

大量の発汗は、単に水分を失うだけではない。ナトリウム、カリウム、マグネシウムといった、神経伝達や筋肉の収縮に不可欠な電解質も同時に失われる 4。これらの電解質の欠乏は、神経系の正常な機能を妨げ、筋肉の痙攣(こむら返り)、全身の倦怠感、そして微細な運動制御能力の低下を引き起こす。さらに、脱水によって血液の粘性が高まり、心臓はより強い力で血液を送り出さなければならなくなるため、心血管系への負担も増大する 4。

自律神経系の混乱

高温多湿は、心拍数、消化、覚醒レベルといった不随意機能を制御する自律神経系の繊細なバランスを著しく乱す 6。身体は交感神経(闘争・逃走モード)と副交感神経(休息・消化モード)の切り替えがうまくいかなくなり、「自律神経の混乱」状態に陥る。これが、頭痛、全身のだるさ、胃腸の不調、イライラ、気分の落ち込みといった、原因不明の多様な不定愁訴として現れる 6。これらは単なる不快感の表明ではなく、身体システムが深刻なストレス下にあることを示す生理学的な警告信号である。

見過ごされる代償:睡眠障害と回復の阻害

人間の身体は、深い回復的な睡眠に入るために深部体温を低下させる必要がある。しかし、夜間の気温や湿度が高い環境では、発汗による放熱効率が低下し、体温調節機能が活動し続けるため、この体温低下が妨げられる 3。結果として、入眠困難や中途覚醒が頻発し、睡眠の質は著しく低下する。作業員は、前日の疲労が回復しないまま、認知的な予備能力が枯渇した状態で新たな勤務日を迎えることになる。

この一連の生理学的プロセスは、単独で発生するのではなく、相互に影響し合い、危険な悪循環を生み出す。初日の暑熱曝露が脱水と電解質喪失を引き起こし 4、その生理的ストレスが自律神経を乱し、夜間の睡眠の質を低下させる 3。翌日、作業員は回復不十分な状態で勤務を開始するため、前日よりも暑熱ストレスに対する脆弱性が増している。これにより、さらに深刻な症状がより早期に現れるという、下降スパイラルに陥る。月曜日には「問題なかった」作業員が、同じ環境条件下の水曜日には重大なリスクに晒されている可能性がある。この時間的な影響の蓄積は、静的なリスク評価では見逃されがちであり、暑熱対策が日々の管理だけでなく、週単位での戦略的配慮を必要とすることを示唆している。

第3章 身体的疲労から壊滅的エラーへ:モーター修理に増幅される危険性

前章で詳述した生理学的メカニズムは、モーター修理という特殊な作業環境において、具体的かつ致命的なリスクへと転化する。身体的な消耗が、いかにして壊滅的なヒューマンエラーを引き起こすかを理解することが、真のリスク管理の鍵となる。

3.1 感電ハザードの増幅:衝撃的な現実

乾燥した皮膚が持つ高い電気抵抗は、人体が感電から身を守るための主要なバリアである。しかし、発汗はこの防御メカニズムを根底から覆す。塩分を含む汗は皮膚の電気抵抗を劇的に低下させるため、同じ電圧に接触した場合でも、体内を流れる電流量(傷害の直接原因)が著しく増加する 7。

モーター修理の現場では、高電圧端子、コンデンサ、通電中の回路に触れる機会が頻繁に存在する。汗で濡れた身体での作業は、通常であれば軽微なショックで済んだはずの接触が、致命的な感電事故につながる可能性を飛躍的に高める。夏期に感電死傷事故が多発する背景には、この生理学的な変化が大きく関わっている 7。

3.2 精度と判断力の欠如:ヒューマンエラーの解剖学

研究によれば、人間の認知機能は気温が26℃を超えると低下し始め、35℃以上では意思決定能力と作業の正確性が「著しく損なわれる」とされている 9。この認知機能の低下は、モーター修理における重大な、そして時に発見が遅れる「潜在的」なエラーに直結する。

•組付不良: 回路図の誤読、端子接続の混同、ワッシャーや絶縁部品といった重要部品の取り付け忘れ。

•不適切なトルク管理: ベアリングキャップや端子台の最終的なトルク締め付け手順を忘れることによる、振動故障や電気火災のリスク。

•診断ミス: 暑さによるイライラや焦り(「気の緩み」)が、論理的で徹底した診断プロセスを省略させ、最も安易な結論に飛びつく「確証バイアス」を助長する 10。

•安全確認の省略: 思考が鈍化することにより、最終的な絶縁抵抗試験や、回路のロックアウト・タグアウト(LOTO)といった基本的な安全手順を怠る。

3.3 身体機能の限界:筋力と安定性の喪失

第2章で述べた通り、電解質の喪失は筋痙攣(熱痙攣)を引き起こす 5。重量のあるモーターのエンドベルを持ち上げたり、ローターを位置決めしたり、大きなボルトを締め付けたりしている最中に突然の痙攣が発生すれば、部品の落下を招き、機器の損傷や作業員自身の重篤な傷害(圧挫損傷、裂傷)につながる。

これらのリスクは、単発の事故として現れるだけではない。より深刻なのは、すぐには表面化しない品質問題への影響である。例えば、軽度の認知機能低下状態にある技術者が、モーターの再組み立て中に、わずかに仕様と異なるグレードのベアリンググリスを使用したり、シールの取り付けが不完全であったりといった、微細なミス(ポカミス)を犯す可能性がある 12。この種のエラーは、修理後の標準的な動作試験では検出されにくい。モーターは一見正常に機能するように見えるため、そのまま顧客の設備に返却される。しかし、数週間後、あるいは数ヶ月後に、この微細な欠陥が原因でモーターは予期せず致命的な故障を起こし、顧客に甚大な生産停止時間と副次的な損害をもたらす。根本原因を調査した結果、それは暑熱環境下で犯された一つのヒューマンエラーに行き着く。

このように、暑熱ストレスがもたらす帰結は、即時的な労働災害やその日の生産性低下に留まらない。それは、製品品質を蝕み、企業の信頼性を損ない、重大な製造物責任問題を引き起こしかねない「時限爆弾」を作り出す行為に等しい。この視点は、暑熱対策を単なるオペレーション上の懸念事項から、品質保証とブランド保護の核心的要素へと昇華させるものである。

第4章 収益への影響:不作為がもたらすコストの定量化

安全と生理学的なリスクは、最終的に企業の収益性に直接的な影響を与える。暑熱ストレスへの対策を怠ることは、コスト削減どころか、継続的かつ重大な財務的損失を生み出す要因となる。このセクションでは、その影響を具体的な経営指標に落とし込み、対策の経済的合理性を明らかにする。

直接的な生産性の損失

具体的なデータは、行動を怠ることのコストを明確に示している。労働生産性は気温が24℃から26℃を超えると低下し始め、物理的に負荷の高い作業では、33℃から34℃の環境下でパフォーマンスが最大50%も低下する可能性がある 13。国際労働機関(ILO)の試算によれば、2030年までに、暑熱ストレスによる生産性の低下は、全世界でフルタイム雇用8,000万人分に相当する労働時間の損失をもたらすと予測されている 13。モーター修理工場に置き換えれば、これは個々の作業により多くの時間がかかり、一日あたりに処理できるユニット数が減少し、結果として修理一件あたりの人件費が大幅に増加することを意味する。

間接コストと業務の混乱

•ヒューマンエラーの増加と手戻り作業: 第3章で詳述した通り、高温環境下ではエラーが増加する。これは、コストのかかる手戻り作業、材料の無駄、そしてミスを修正するための追加労働時間の発生に直結する 12。

•納期の遅延: 作業ペースの低下、手戻り作業の発生、そして暑さによる欠勤率の上昇 14 は、必然的に納期の遅延(納期遅延)を引き起こす。これは契約における違約金の発生、顧客との信頼関係の毀損、そして企業の信頼性に対する評判の低下につながる 15。

•労働災害の増加と関連コスト: 暑熱関連の事故は、治療費や労働者災害補償保険といった直接的なコストに加え、被災者および救護者の逸失時間、設備の損傷、事故調査にかかる時間、そして規制当局からの罰金の可能性といった間接的なコストを伴う。

従業員の士気と定着率への影響

一貫して不快なほど暑い職場は、従業員の不満の大きな原因となる。ある調査では、労働者の約9割が夏の暑さによって仕事のやる気が減少する(「やる気減少」)と回答している 17。このような環境は従業員の離職率を高め、結果として採用および訓練にかかるコストを増大させる。

これらの損失は、多くの企業が暑さを避けられない厄介事として捉え、体系的な投資を怠っている現状を示唆している。しかし、この現状は、視点を変えれば大きな機会となり得る。他社が対策を講じていない中で、自社が率先して包括的な暑熱ストレス管理プログラムを導入すれば、それは強力な競争優位性へと転化する。品質の高い修理、信頼性の高い納期、そして安全で意欲的な労働力といった具体的な成果は、「当社の作業場は、すべての修理において最高の精度と信頼性を保証するため、温度管理されています」あるいは「私たちはお客様の重要な資産を守る技術者を、まず守ります」といった、説得力のあるマーケティングメッセージとして活用できる。このように、暑熱対策への投資は、単にコストを回避するための防御的な措置ではなく、品質と信頼性における卓越した評判を築き、市場での明確な差別化要因を創出するための攻撃的な戦略なのである。

第5章 レジリエンスの構築:予防的な暑熱ストレス対策と管理

このセクションでは、厚生労働省のガイドラインに準拠し、リスク管理の階層構造に基づいた、具体的かつ多層的な戦略を提示する。これは、単なる対策リストではなく、持続可能で効果的な管理体制を構築するためのフレームワークである。

5.1 環境管理:より安全な作業空間の設計(第一の防御線)

大規模な作業場全体を冷却することは非現実的な場合が多いため、作業エリアを局所的に冷却することに焦点を当てる。

•局所冷却: 特定の作業ステーションに向けてスポットクーラーや大型産業用扇風機を戦略的に配置する 18。

•エリアの分離: ビニールカーテンを用いて作業エリアを仕切り、冷気の拡散を防ぎ、熱気の侵入を遮断する。これはスポットクーラーの効果を大幅に高める、非常に費用対効果の高い手法である 18。

•輻射熱対策: 屋根や太陽光が当たる壁面に遮熱塗料や遮熱シートを施工し、日射による熱の侵入をブロックする 18。窓には

遮熱フィルムを貼付する 22。

•発生源対策: 大きな熱を発生する機械には、可能な限り吸排気フードを設置し、熱を直接屋外に排出する 20。

5.2 作業管理:労働、休息、人員のスマートな管理

管理の基準は、単なる気温ではなく、湿度、風、輻射熱を考慮した**暑さ指数(WBGT)**を用いるべきである。これは厚生労働省が推奨する基準である 24。

•WBGT指数に基づく行動計画: 管理者がリアルタイムの環境データに基づき、明確かつ迅速な判断を下せるよう、以下のような行動計画を策定し、周知徹底することが不可欠である。

| WBGT (暑さ指数) | 危険度レベル | 推奨される対応策 |

| 28℃未満 | 注意 | 定期的な水分・塩分補給の機会を確保する。作業員の疲労の兆候を監視する。 |

| 28℃以上 31℃未満 | 厳重警戒 | 涼しい場所での頻繁かつ計画的な休憩(例:1時間ごとに10~15分)を義務付ける。積極的に水分補給を奨励する25。 |

| 31℃以上 | 危険 | 作業時間を大幅に短縮する。重要でない重作業は延期を検討する。継続的な作業については、原則として作業の中止を検討する25。 |

•暑熱順化: 新規入場者や休暇明けの作業員に対して、7日から14日間かけて徐々に暑熱環境への曝露を増やしていく、計画的な順化期間を設ける。これは極めて重要でありながら、見過ごされがちな対策である 24。

•作業スケジューリング: 重量物の運搬や分解といった身体的負荷の高い作業を、一日の中で涼しい時間帯(早朝など)に移行させる 25。

5.3 個人的な保護戦略:技術者自身の防御力向上

•先進的な個人用保護具(PPE): ファンを内蔵した空調服や、冷却水を循環させる水冷服の使用を推奨する。これらは非常に効果的な個人用冷却システムである 18。

•水分補給プロトコル: 「喉が渇いたら飲む」という受動的なアプローチから脱却し、計画的な水分補給休憩を導入する。水だけでなく、スポーツドリンクや経口補水液、塩分補給用のタブレットや飴を提供する 19。目安として、30分ごとにコップ一杯(約200ml)の摂取が推奨される 26。

•健康管理と監視: 十分な睡眠、バランスの取れた食事、アルコール摂取の回避が耐暑能力に大きく影響することを従業員に教育する 19。相互監視のための「バディシステム」の導入や、管理者による定期的な巡視を行う 24。

5.4 緊急時対応計画

厚生労働省の規則で求められている通り、明確な緊急時対応計画を策定し、定期的に訓練を実施することが不可欠である 24。

1.発見: 全従業員が熱中症の初期症状を認識できるよう訓練する。

2.報告: 指定された管理者への明確かつ迅速な報告体制を確立する。

3.対処: 被災者を直ちに涼しい場所へ移動させ、衣服を緩め、身体を冷却する(特に首、脇の下、足の付け根)。意識がある場合に限り水分を補給させ、意識の混濁や喪失といった兆候が見られる場合は、ためらわずに救急隊を要請する 25。

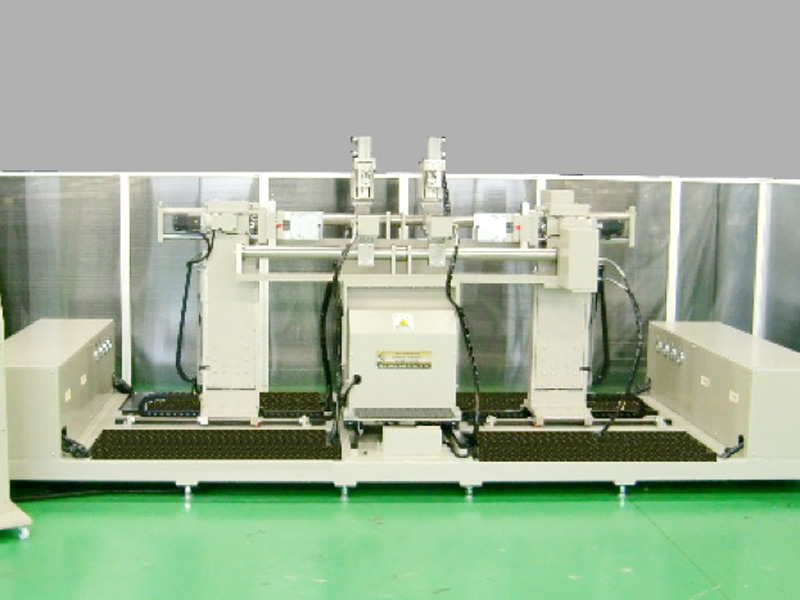

キャプション: 適切な環境管理と作業管理は、安全と生産性を両立させ、高品質な作業を実現するための基盤となる。

第6章 結論:受動的なコストから能動的な投資へ

本報告書を通じて、暑熱ストレスが単なる不快感ではなく、安全性、品質、生産性に対する定量化可能なリスクであることが示された。それは「事業を営む上での避けられないコスト」ではなく、管理可能な変数である。

近年の厚生労働省による規制強化の動きは、これまで努力義務とされてきた対策が、法的な遵守義務へと移行しつつあることを示している。対策を怠った場合、罰則が科される可能性も視野に入れなければならない 28。

結論として、経営者は暑熱ストレス対策への支出を単なる経費としてではなく、戦略的な投資として捉えるべきである。それは、最も価値ある資産である熟練技術者への投資であり、ひいては事業全体の長期的なレジリエンス、品質、そして社会的評価への投資に他ならない。この投資は、安全性、効率性、そして競争力という形で、確実なリターンをもたらすであろう。